Un peu moins d’animaux dans les labos en 2020?

Tous les ans, on attend les chiffres de l’expérimentation animale, et tous les ans, ils sont décevants. Entre les animaux oubliés par les statistiques, l’absence d’évolution des pratiques et la représentation des souffrances et des morts dans des tableaux dénués de toute émotion, on voit bien que le combat est loin d’être gagné.

Encore et toujours, les chiffres de l’expérimentation animale arrivent très tard en France. Fin février 2022, on vient tout juste de connaître ceux de l’année 2020. On nous dira que c’est deux mois plus tôt qu’en 2019 (où il avait fallu attendre fin avril et une plainte de notre part contre la France auprès de l’Europe pour avoir les chiffres de 2017) et quatre mois plus tôt qu’en 2020 (avec la publication fin juin des chiffres de 2018). Si cette « enquête statistique » était complète, bien présentée, et accompagnée de relevés détaillés comme en Angleterre, on pourrait pardonner ce retard. Mais quand on se retrouve face à un document de quelques pages qui oublie d’indiquer d’où proviennent les primates utilisés et qui n’établit aucune comparaison avec les années précédentes, on se dit que la « transparence », récemment devenue un leitmotiv dans la défense de l’expérimentation animale, n’est vraiment que de la poudre aux yeux.

Des chiffres en baisse… sur le papier

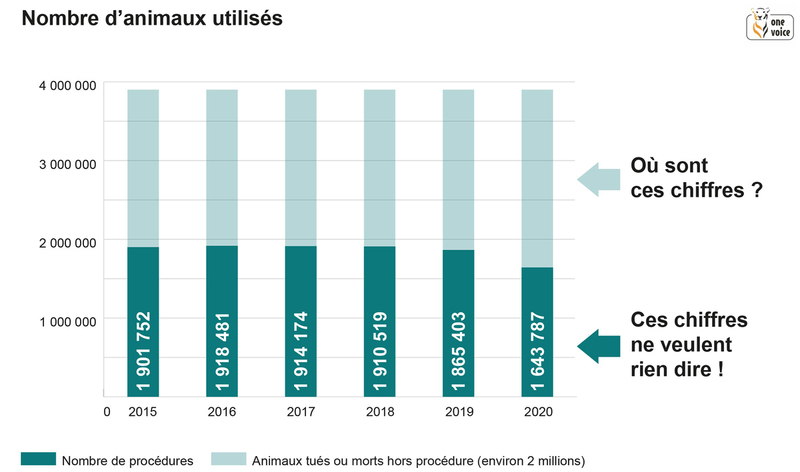

L’enquête signale une bonne nouvelle du côté du nombre d’animaux utilisés, puisqu’il est inférieur de 200 000 au nombre calculé pour 2019 – mais le ministère reconnaît lui-même dans le document que « cette baisse s’explique en partie par l’épidémie de COVID-19 qui a conduit à la suspension de l’activité de certains établissements ». Bonne nouvelle, dans ce cas? Pas vraiment : dès mai 2020, un chercheur mentionnait à la radio le « sacrifice » de milliers d’animaux dans les laboratoires « puisqu’on n’avait plus la possibilité pour le personnel de venir s’en occuper ». L’OPAL, association de professionnels de l’expérimentation animale, avait même publié des directives indiquant des seuils d’absence à partir desquels prévoir des procédures d’euthanasie (15% d’absents), commencer les euthanasies (40% d’absents) ou euthanasier massivement les animaux (60-75% d’absents).

S’il faut encore le rappeler, les chiffres fournis par le ministère ne désignent pas un nombre d’individus utilisés et/ou tués, mais un nombre de procédures. Les euthanasies seules n’étant pas considérées comme des procédures, les animaux tués à cause du manque de personnel ne sont pas décomptés dans l’enquête. Nous avions d’ailleurs déjà dénoncé cette mauvaise pratique d’enquête statistique à propos des animaux tués pour récupérer leurs tissus ou pour gérer les surplus d’élevage, dans la mesure où cela permet de réduire artificiellement les chiffres de moitié. La baisse des chiffres de l’enquête ne veut donc pas dire que moins d’animaux sont morts dans les laboratoires en 2020, mais simplement qu’il y a eu moins d’expériences.

En bref : espèces et but des expériences

En bref : espèces et but des expériences

Comme d’habitude, les rongeurs, les poissons et les lapins forment l’immense majorité des animaux utilisés en 2020. Mais il y a encore des chiens, des chats, des primates, des furets, des vaches, des cochons, des équidés, des oiseaux, des céphalopodes, des reptiles, des amphibiens… À part les grands singes (pour lesquels, a priori, aucune dérogation n’a été donnée ces dernières années en France), très peu d’espèces échappent tout à fait à l’expérimentation animale.

Quant au but des expériences, il n’a pas changé. Environ 90% d’entre elles se répartissent entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les études toxicologiques, de manière variée selon les espèces: autant les reptiles, les céphalopodes, certains rongeurs, les chèvres et les prosimiens sont presque tous utilisés pour la recherche fondamentale, autant les lapins, les chiens, les cochons d’Inde et les macaques crabiers sont principalement utilisés pour tester la toxicité de médicaments pour humains, tandis que les chats et certains oiseaux servent surtout à tester des produits vétérinaires.

Les animaux viennent-ils tous d’élevages agréés?

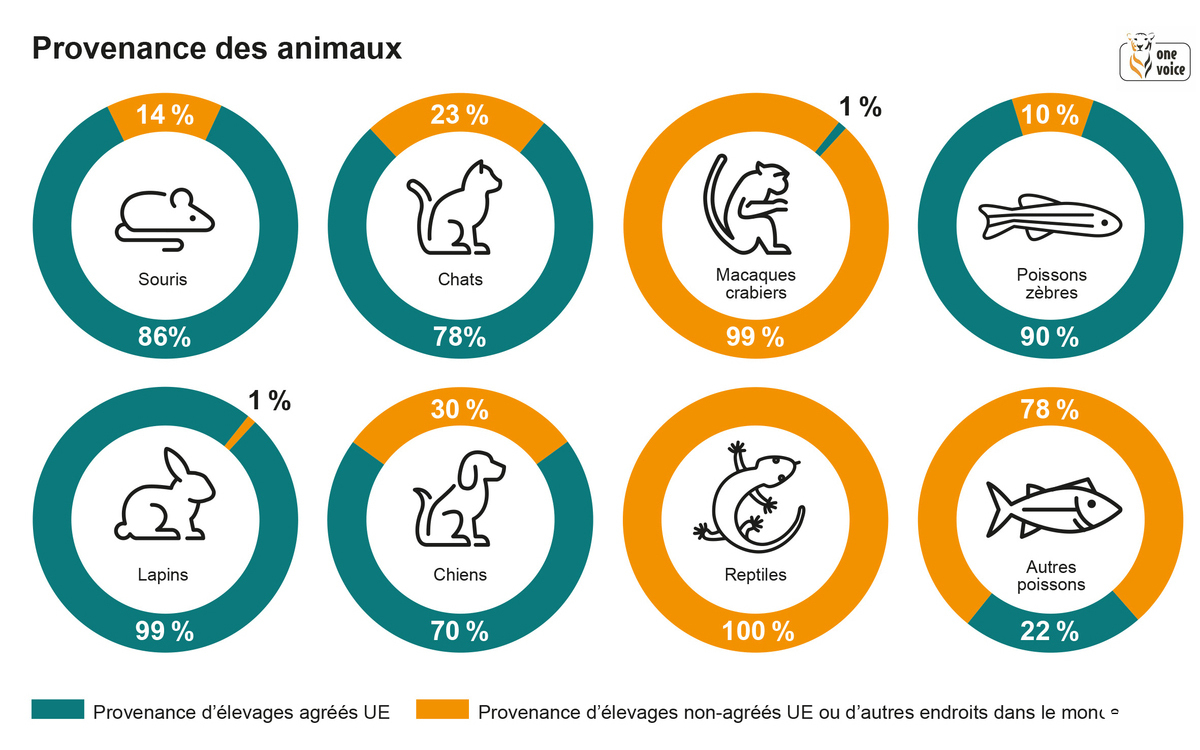

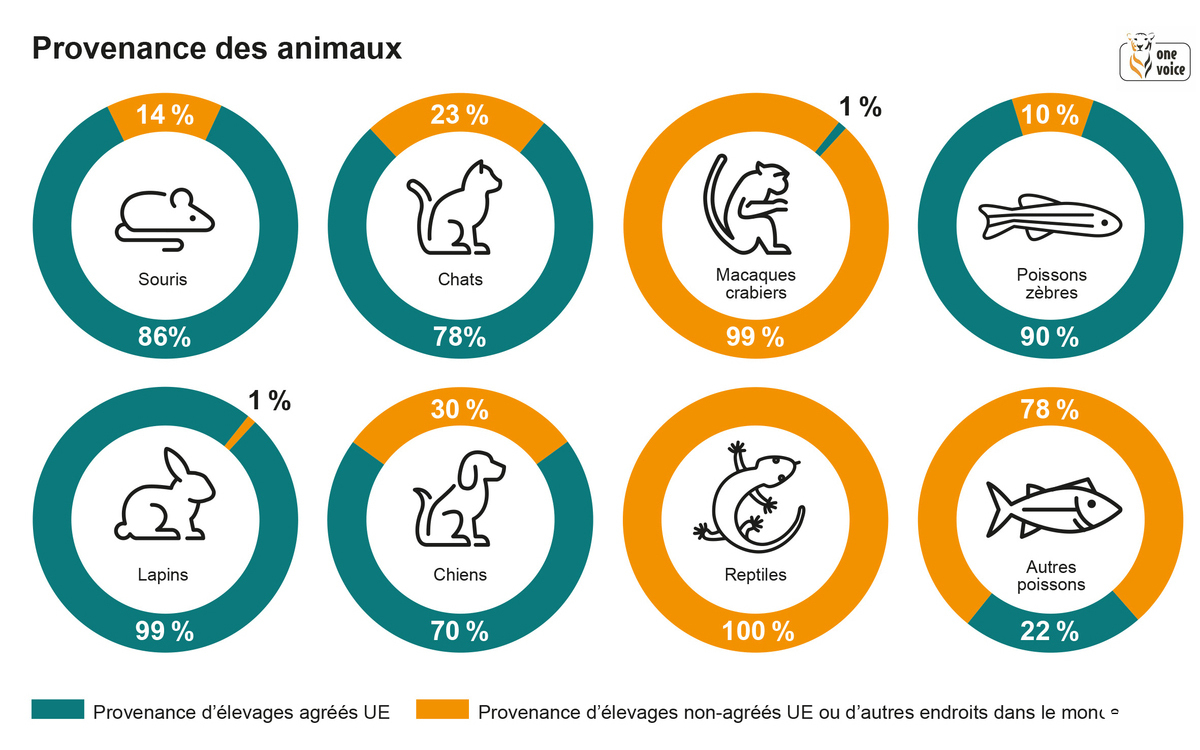

On nous répète en boucle depuis des années que les animaux doivent venir d’élevages spécialisés et agréés spécifiquement pour l’expérimentation animale – comme si cela justifiait l’expérimentation animale! Pourtant, seulement 82-83% des animaux proviennent de ces élevages ces dernières années, et ce chiffre est très variable selon les espèces. On voit notamment que 30% des chiens et 21% des chats utilisés pour la première fois en 2020 ne viennent même pas d’élevages européens non agréés, mais d’élevages situés ailleurs dans le monde, sur lesquels il serait bien difficile d’avoir des informations. Encore un bel exemple de transparence, sur lequel on n’entend jamais s’exprimer les partisans de l’expérimentation animale.

La situation des macaques crabiers (aussi appelés macaques à longue queue ou macaques cynomolgus) est encore moins enviable. Avec plusieurs milliers de procédures chaque année, ce sont les primates les plus utilisés dans les expériences. Pourtant, le ministère n’a pas daigné renseigner dans les enquêtes 2019 et 2020 les provenances de ces animaux. Si l’on en croit les enquêtes des années précédentes, les macaques crabiers proviennent majoritairement de pays extérieurs à l’Europe – ce qui nous étonne peu, vu que l’on dénonce depuis longtemps les élevages mauriciens qui se réapprovisionnent régulièrement en animaux sauvages, et plus récemment les captures de primates sauvages en Indonésie, destinés principalement aux États-Unis et à la Chine (dont les élevages peuvent fournir aussi les primates utilisés en France).

Le rapport émis par la Commission européenne en 2017 mentionnait que, d’après les résultats de l’étude de faisabilité réalisée les années précédentes, tous les primates utilisés à partir de novembre 2022 devront être issus de deuxième génération en captivité au moins (primates « F2 »[1]) – à l’exception des études impliquant de vieux primates, qui pourront utiliser des primates F1 vieillissants. On se demande bien comment la France va pouvoir atteindre cet objectif, quand on constate que de 66,9% de primates F2 en 2018, on est passé à 66% en 2019 avant de remonter légèrement à 69% en 2020. Cela indique que près de 30% des primates utilisés en 2020 étaient de première génération en captivité. En d’autres termes, leurs parents avaient été capturés dans la nature. D’après le rapport de la Commission européenne, il s’agit principalement des macaques crabiers – ce qui nous ramène encore une fois aux élevages mauriciens et aux captures en Indonésie…

[1] Les primates utilisés dans les laboratoires sont recensés en trois catégories: les « colonies autonomes » (qui n’achètent pas de primates à l’extérieur et dont le renouvellement des individus se fait par la reproduction au sein de la colonie), les primates « F1 » (première génération en captivité, c’est-à-dire que leurs parents ont été capturés dans la nature) et les primates « F2 » (deuxième génération ou plus en captivité, c’est-à-dire que leurs parents sont des primates F1). Au-delà de la deuxième génération, on parle de primates « F2+ ».

Ceux dont on ne parle pas

À côté de ces animaux dont on parle souvent, on entend rarement parler des espèces auxquelles font référence les « autres mammifères », « autres carnivores », « autres oiseaux » de l’enquête statistique. À y regarder de plus près en ayant recours aux chiffres détaillés (obtenus sur demande au ministère), on voit que ces espèces sont principalement utilisées en éthologie et en biologie animale en ce qui concerne des chevreuils, des sangliers, des cerfs, des phoques, des baleines, des dauphins, énormément d’oiseaux et quelques espèces de rongeurs – avec des procédures impliquant un stress ou une douleur au moins équivalente à l’introduction d’une aiguille, puisqu’elles sont enregistrées comme de l’expérimentation animale. Quant aux « autres oiseaux », ils regroupent beaucoup de canards, d’oies, de dindes… qui subissent entre autres choses des expériences destinées à améliorer la productivité de leur espèce en matière de consommation humaine (notamment dans la filière foie gras…).

N’oublions pas non plus les cas où les « élevages non agréés » de l’Union européenne sont des zoos — One Voice avait déjà relayé l’alerte d’une association allemande en 2014, qui dénonçait les expériences réalisées sur des primates nés dans des zoos français près de Nantes. D’ailleurs, les statistiques du ministère pour l’année 2018 mentionnent explicitement les « parcs zoologiques » comme provenance pour le requin roussette. Sans parler du Muséum national d’Histoire naturelle, dont nous avons récemment dénoncé l’élevage de centaines de microcèbes mignons pour la recherche. Là encore, avec cette seule mention en petits caractères dans un document obscur, on ne peut pas vraiment parler de transparence: comment savoir si les zoos près de chez vous fournissent des animaux aux laboratoires?

D’année en année, les souffrances perdurent

On en arrive au plus grave, au cœur du rejet de l’expérimentation animale: les animaux souffrent. On nous parle de « raffinement » des expériences et des conditions de détention, mais il s’agit quand même de mettre des souris dans des boîtes en plastique, des chiens dans des box, des lapins dans des cages, dont ils ne sortiront que pour subir les expériences auxquelles on les destine.

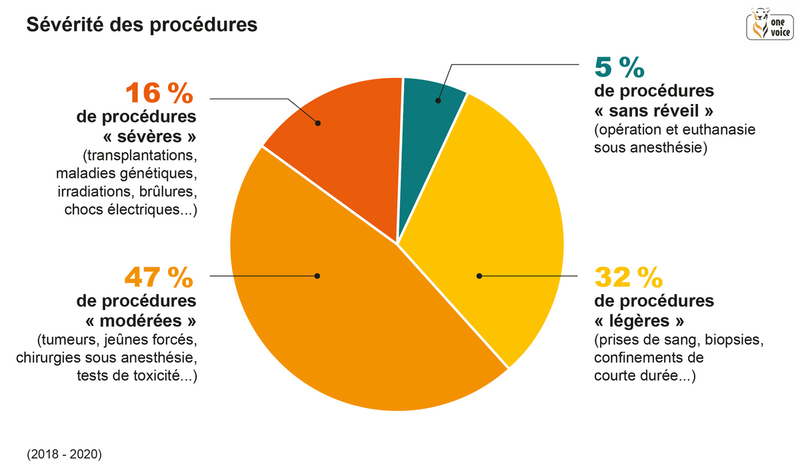

Et ces expériences sont loin d’être bénignes : en 2020, presque 225 000 procédures « sévères » ont été réalisées. La réglementation affirme que ces procédures sont susceptibles de provoquer chez les animaux « une douleur, une souffrance ou une angoisse intense ou une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de longue durée » ou « d’avoir une incidence grave sur le bien-être ou l’état général des animaux ». Ce sont des transplantations, des maladies génétiques provoquées ou facilitées, des irradiations et autres brûlures, des chocs électriques auxquels les animaux ne peuvent pas échapper…

Depuis 2016, les procédures sévères représentent environ 15% des expériences réalisées en France, sans diminution significative. Bien que les chiens et les chats soient proportionnellement moins concernés, certains n’y échappent pas: 118 chiens et 27 chats ont subi ces procédures en 2020. Le nombre d’animaux élevés pour présenter des modifications génétiques délétères augmente quant à lui depuis 2016, pour atteindre presque 84 000 animaux sur l’année 2020 – il s’agit principalement de souris, mais aussi de rats, de chiens et de poissons-zèbres.

Presque 50% des procédures sont « modérées », c’est-à-dire susceptibles de provoquer « une douleur, une souffrance ou une angoisse modérée de courte durée ou une douleur, une souffrance ou une angoisse légère de longue durée » ou d’avoir « une incidence modérée sur le bien-être ou l’état général des animaux ». Il peut s’agir d’inductions de tumeurs, de jeûnes forcés, de chirurgies sous anesthésie, de tests de toxicité, de certaines modifications génétiques et ainsi de suite… Ce chiffre qui augmente chaque année légèrement au détriment des procédures « légères » (30%) telles que les prises de sang, les biopsies ou les confinements courts en cage métabolique. En fait, au-delà des procédures légères que les défenseurs de l’expérimentation animale aiment mettre en avant, 65% des expériences impliquent des souffrances qui sont loin d’être négligeables.

Que retenir ?

Que retenir ?

L’expérimentation animale est une injustice à laquelle nous devons mettre fin. Les personnes qui la défendent masquent leurs victimes derrière des chiffres, des pourcentages et des graphiques. Elles cherchent à nous faire croire que ces animaux sont mis au service du bien commun, tout en refusant l’opinion publique et en tentant de l’infléchir quand elle ne leur est pas favorable. C’est pourtant bien le grand public qui finance la plupart des centres de recherche. C’est bien au grand public que les résultats sont censés profiter.

Finalement, les chiffres de 2020 révèlent surtout que cette aberration morale qu’est l’expérimentation animale se poursuit, et qu’il nous faudra encore nous battre pour arriver à en sortir – en réclamant plus d’investissements dans le développement des méthodes non animales, en exigeant une obligation stricte de rechercher et d’appliquer ces méthodes dès qu’elles existent et, à l’échelle individuelle, en soutenant l’Initiative Citoyenne Européenne qui demande l’interdiction stricte des tests d’ingrédients cosmétiques sur les animaux.